数字化转型与人工智能的教育应用,

业已成为我们这个时代全球最热门的话题,最激动人心的教育叙事之一。

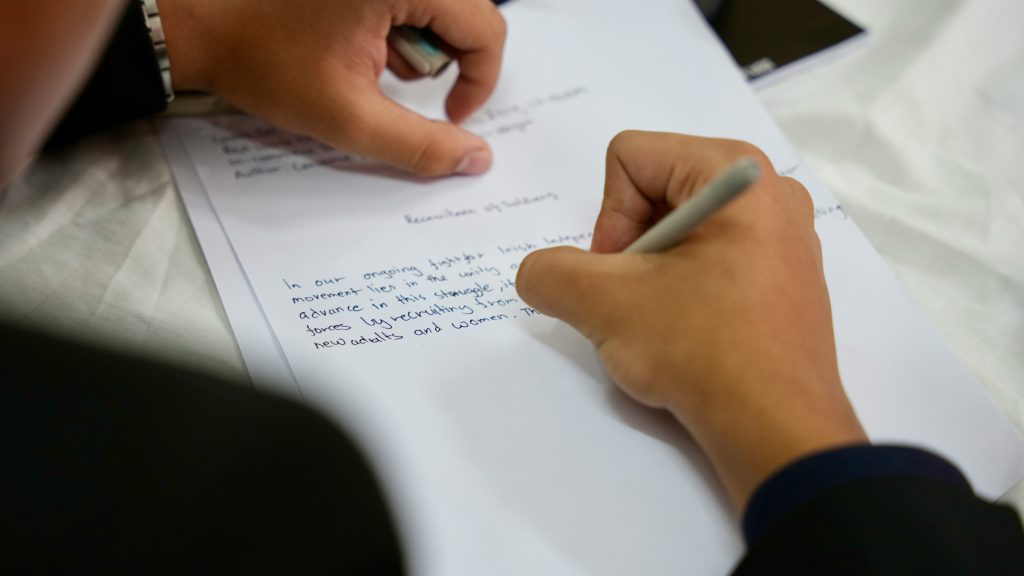

在无数光彩夺目的会议中心、现代化培训场馆以及标榜创新的“工作坊”现场,一种奇特的场景日复一日的上演:

聚光灯下的演讲者们,如同传播福音的先行者,慷慨激昂地描绘着人工智能如何重塑教育未来,智慧教室如何颠覆传统教学,自适应学习如何实现个性化成长;

而台下,黑压压的听众们,绝大多数人手中握着的,不是平板电脑或智能手机,而是最原始的纸和笔,他们低头疾书,仿佛中世纪修道院中抄写经文的僧侣,在纸页的沙沙声中,记录着关于数字化未来的每一句箴言。

这一场景是多么地具有讽刺意味啊!

这一场景或多或少让人有些哭笑不得。

Photo by Ojus Jaiswal on Unsplash

这一场景如同一幅巨大的隐喻性画面,揭示了教育数字化转型过程中最为深层的悖论与困境。

这一场景首先暴露的是教育数字化转型中最为表浅却刺目的裂痕——工具与实践的脱节。

讲台上,演讲者展示着最新的人工智能教育产品,演示着大数据分析如何精准捕捉学生的学习轨迹,描绘着虚拟现实如何创造沉浸式学习体验。

这些技术被包装为解决一切教育难题的灵丹妙药,被赋予了一种近乎神话般的力量。

然而,承载这些技术展示的,往往是那些听众甚至不知其名的软件平台;传播这些创新理念的媒介本身,就是最为尖端的数字技术。

而台下,作为教育实践主体的教师们,却用最原始的方式——纸笔记录,试图捕捉这些关于数字化未来的碎片化信息。

这种工具与实践之间的巨大鸿沟,在一些地方,使得数字化转型在某种意义上沦为了一场精心编排的表演,一场关于未来的盛大幻想,而大多数参与者却依然被困在前数字时代的工具依赖中。

技术的先行者们已在云端漫步,而不少教育实践者却仍在地上匍匐。

更为深刻的是理念与行为的悖论。

演讲者口中不断强调的“以学生为中心”、“个性化学习”、“创新能力培养”等现代教育理念,在培训现场的权力结构中却被无情地解构。

讲台上的“专家”掌握着绝对的话语权,单向度地传递着被认为有价值的知识;

而台下的教师则被置于被动接受的位置,他们的角色被简化为信息的接收器和记录仪。

这种“满堂灌”式的培训模式,与数字化转型所倡导的互动、探究、协作精神形成了尖锐的对比。

我们不禁要问:

如果教师自身都无法在职业发展过程中体验什么是真正的互动式、探究式学习,他们又如何能在自己的课堂上实现这样的转型?

这种理念与实践的脱节,使得许多地方的数字化转型在很大程度上沦为了一种话语的狂欢,一种缺乏实质内容的形式主义。

当我们深入探究这一现象的根源,会发现其背后隐藏着更为复杂的社会文化心理机制。

对于许多教育管理者和政策制定者而言,推进教育的数字化转型已经成为一种政治正确,一种不容置疑的进步叙事。

组织培训、举办会议本身就成为了一种绩效展示,一种证明自身与时俱进的方式。

在这个过程中,数字化转型的实际效果反而被悬置,重要的是完成了“培训”这一仪式本身。

而参与者们,则在这种仪式中寻求着一种安全感——通过记录和积累关于数字技术的知识,来缓解面对技术变革时产生的集体焦虑。

那些密密麻麻的笔记,与其说是学习工具,不如说是心理安慰剂,是面对不确定未来时的一种确定性抓手。

这种仪式化的培训,创造了一种集体幻觉,仿佛通过这种知识的积累,就已经实现了向数字时代的跨越。

培训现场的权力结构与知识分配同样值得我们深思。

在典型的培训场景中,知识被建构为一种从专家到教师的单向流动过程,这种“中心-边缘”的结构再生产了传统教育中的权力关系。

专家作为“技术先知”,拥有对数字技术的解释权和定义权;

而一线教师则被置于“技术文盲”或“半文盲”的位置,他们的实践智慧、教学经验在技术话语面前被无情地边缘化。

这种权力结构不仅阻碍了真正有意义的专业对话,更使得教师们在面对技术时产生了一种自我怀疑与依赖心理。

他们习惯于等待专家告诉他们该怎么做,而不是将自己视为技术应用的共同探索者和创造者。

这种心态,恰恰与数字化转型所需要的创新精神背道而驰。

当我们把目光从培训现场转向更广阔的社会背景,会发现教育数字化转型中的认知鸿沟实际上映射了我们时代的技术迷思。

我们对技术怀有一种近乎宗教般的信仰,相信技术本身就能解决所有教育问题。这种技术决定论的思维模式,使我们忽视了教育本质上是一种人与人之间的深刻互动,是一种文化的传递和精神的对话。

在追逐技术新潮的同时,我们忘记了询问最基本的教育问题:

我们究竟要培养什么样的人?

数字技术如何服务于这一根本目标?

这种本末倒置的思维,使得教育的数字化转型在很多时候成了一场没有灵魂的技术秀,一场失去了方向的速度竞赛。

那么,如何打破这种认知鸿沟,实现真正有意义的教育数字化转型?

答案绝非简单地用平板电脑取代纸笔,用线上培训取代线下会议。

我们需要的是从根本上重新思考教师专业发展的模式,从“培训”文化转向“成长”文化。

这意味着:

首先,打破专家与教师之间的二元对立,建立真正的专业学习共同体。

在这样的共同体中,一线教师的实践智慧与专家的技术知识具有同等重要的价值,双方在平等对话中共同探索技术如何更好地服务于教育本质。

其次,将教师置于专业发展的中心位置,尊重他们的主体性和专业判断力。

教师的专业发展活动本身就应该成为数字化转型的示范——强调互动、探究、协作,注重批判性思维和创新能力的培养。

再则,我们需要重新定义技术在教师专业发展中的角色。

技术不应仅仅是展示的内容或传输的工具,而应是支持教师持续学习和反思的伙伴。

人工智能可以用于分析教师的教学实践,提供个性化的专业发展建议;学习分析可以帮助教师更好地理解学生的学习过程;在线社区可以支持教师跨越时空的限制进行协作反思。

最后,也是最为重要的,是重建我们对于教育数字化转型的认知框架。

技术的价值不在于其先进性,而在于其能否促进更有意义的学习体验,能否支持学生批判性思维、创造力、协作能力等核心素养的发展。

只有当技术真正服务于这些教育本质时,数字化转型才具有真正的意义。

回到那些培训现场,想象这样一种可能:

教师们不再是带着纸笔来记录专家的箴言,而是带着自己的教学实践案例和真实困惑,在技术工具的辅助下,与同行和专家一起探讨、分析、协作,共同设计更有效的学习体验。

在这样的场景中,技术不再是展示的对象,而是思考的伙伴;教师不再是被动的接受者,而是积极的创造者;专业发展不再是一种强加的负担,而是一种有意义的自我更新。

教育的数字化转型,归根结底不是关于技术的故事,而是关于人的故事——关于我们如何理解学习,如何定义教学,如何面对未来。

只有当技术的智慧与教育的智慧真正对话,

我们才能在通往未来的教育道路上,

少一些唏嘘,多一些希望。

以上文字系自留地君用DeepSeek生成特此郑重申明

Photo by Johnnie Walker