生成式人工智能一日千里。

4月17日,应邀出席第九届中国教育微创新理事年会,很遗憾无法到现场参加,便录制了一个视频,向与会同仁汇报自己的想法。

第九届中国教育微创新理事年会是由蒲公英教育智库和中国教育微创新理事会联合主办的,这一届年会的主题为“寻人启事——重新想象AI时代的学校教育”。

会议属于小规模的内部闭门会议。

参会对象以学校书记、校长为主,皆有强烈的意愿或正在进行AI+教育的实践探索,都是中国教育微创新理事会的成员校。

据主办方介绍,此次年会分享嘉宾中我是唯一一位教育学者,另有十余位一线校长会带来他们的一线实践案例和经验。

我分享的主题是《共同智能:与AI一起学与教》。

录制完成,觉得意犹未尽啊!

今天,我们谈与人工智能一起学与教,是基于一个基本的共识,那就是,我们全面地快速地进入了一个技术无处不在的时代,包括生成式人工智能在内的技术会渗透到我们学习生活和工作的方方面面。

将人类的生物智能与人造的类人的智能(也就是人工智能)有机结合起来,取长补短,趋利避害,优势互补,人机协同,这就是共同智能。

共同智能之所以可能,一个重要的根源就是技术,技术促使“知识大迁徙”,越来越多的曾经必须存储在人脑中的知识,被迁移到了电脑、U盘、云盘….

人们记住的似乎越来越少,忘记的似乎越来越快。

近几年,随着生成式人工智能的飞速发展,她使得认知外包成为可能。

认知外包(Cognitive Offloading)是指人类将原本由自身大脑承担和完成的核心思维活动和认知任务(如记忆、计算、推理、决策等)部分或全部转移给机器或外部工具,转移至数据库、算法平台、人工智能等外部系统,通过与机器的协作实现认知资源的优化分配和效率提升。

认知外包是人机协同的核心机制之一,其目标不是取代人类,而是通过技术扩展人类的认知能力边界。未来的人机协作将更注重双向增强——机器学习人类直觉与经验,人类借助机器突破生理与认知局限,最终形成“1+1>2”的协同效应。

知识迁移、认知外包,带给我们的一个重要变化就是人机关系的变化。

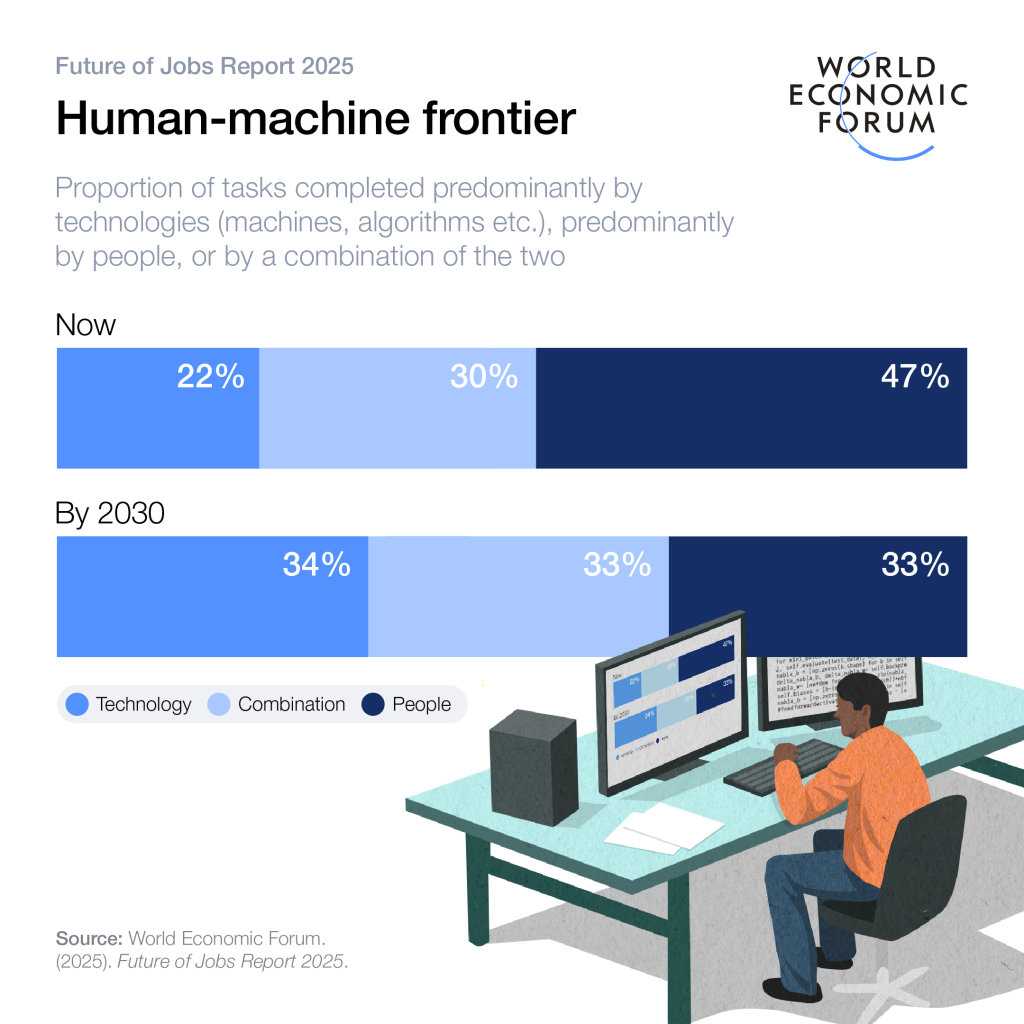

在2025年的世界经济论坛发布的《未来职场报告2025》中,揭示了2025年开始,到2030年,在未来的五年间,人机关系所发生的变化。

机器承担的任务不断增加(+12%),人力完成的工作逐步减少(-14%),人机协同完成的活动小幅增长了3%。

知识迁移是大势所趋,无论我们是主动的,还是被动的面对这个局面。

认知外包,利弊兼有。

它可能会带来便利、减负,也会导致过度依赖,思维退化。

归根结底,在知识迁移、认知外包的背景下,人机协同,如何合理分工,应该是未来研究的重要课题。

对此,您怎么看?

欢迎跟帖分享!

Photo by Johnnnie Walker