2022年4月,教育部面向社会正式颁布义务教育阶段新课程方案。

新课标提出改变单一讲授式教学方式,在教学实践中大部分教师都能够做到注重启发式、探究式、参与式、互动式教学,符合当前课程改革的趋势,也符合学生综合发展的需要。

2022年义务教育阶段新课程方案明确提出,“原则上各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习”。

新课程方案和新课程标准一经发布,迅速引发热议。

在开展跨学科的主题式学习方面,一线教师普遍心存困惑:

教师该如何利用现有教学设备和教学资源开展跨学科的主题式学习?

怎样选择恰当的跨学科学习主题?

怎样把不同学科、不同领域的知识有机地融合在一起?

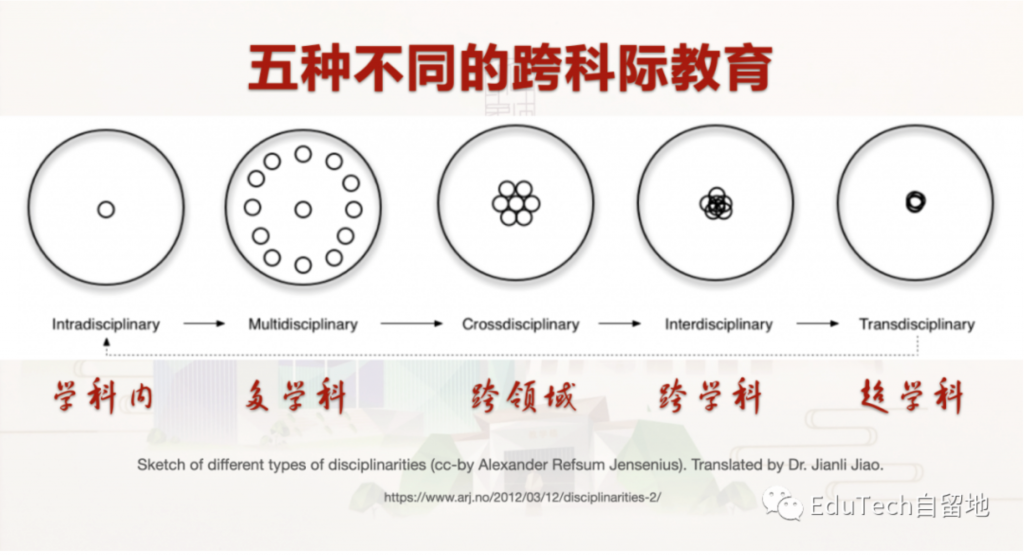

要回应这个问题,我们必须从五个合成词说起,它们是:

Multidisciplinarity

Interdisciplinarity

Transdisciplinarity

Intradisciplinarity

Crossdisciplinarity

这五个单词后缀一样,都是 disciplinarity。

五个前缀各不相同,分别是:multi,inter,trans,intra,cross。

这五个合成词的意思高度相关,且非常非常容易混淆。

多学科(Multidisciplinary):来自不同学科的人一起工作,每个人都利用他们的学科知识。

跨学科(Interdisciplinary):整合来自不同学科的知识和方法,使用方法的真正综合。

超越学科(Transdisciplinary):创造超越学科视角的统一的知识框架。

学科内(Intradisciplinary):在单一学科内工作。

跨学科(Crossdisciplinary):从另一门学科的角度看待一门学科。

回到信息科技课程标准。

在信息科技课程标准中,针对每一个学段,都设计了专门的跨学科主题。

第一学段(1-2年级):数字设备体验

第二学段(3-4年级):数据编码探秘

第三学段(5-6年级):小型系统模拟

第四学段(7-9年级):互联智能设计

其中

在第一学段(1-2年级):数字设备体验中,包括了四个主题:向伙伴推荐数字设备、用符号表达情感、信息管理小助手、信息安全小卫士。

在第二学段(3-4年级):数据编码探秘中,包括了在线学习小能手、自我管理小管家、用数据讲故事、用编码描述秩序。

在第三学段(5-6年级):小型系统模拟中,包括了游戏博弈中的策略、揭秘玩具汉诺塔、小型开关系统、小型扩音系统。

在第四学段(7-9年级):互联智能设计中,包括了向世界介绍我的学校、无人机互联表演、在线数字气象站、人工智能预测出行。

联系到前面我们讨论的跨科际教育的五种形态,这次新课程标准中倡导的跨学科主题,其实包括了多个跨科际教育的思路。

这一次的课程方案修订尤其强调加强课程综合,不仅强化学科内知识整合,还强调发挥课程协同育人功能,加强课程内容与学生经验、社会生活的联系,培养学生在真实情境中综合运用知识解决问题的能力。

其中,强调加强课程综合,就是“跨学科(Interdisciplinary)”;强化学科内知识整合,就是“学科内(Intradisciplinary)”;强调发挥课程协同育人功能,就是“多学科(Multidisciplinary)”;加强课程内容与学生经验、社会生活的联系,就是超越学科(Transdisciplinary),最终目标,就是培养学生在真实情境中综合运用知识解决问题的能力。

由此可见,这次新课程标准中突出强调了跨科际教育。